本网讯 2025年7月2日,我院蒋华副教授针对英语专业26届翻译工作坊学生开展了题为“翻译工作坊的核心流程与实践策略”的专题讲座。本次讲座系统梳理了翻译工作坊的教学理念、实操流程及工具应用,为学生搭建了“理论指导+实战演练”的能力提升路径。

合照

教学创新:从 “语言转换” 到 “综合决策”

讲座开篇,蒋华副教授明确了翻译工作坊的核心定位:以学生完成的实战性翻译文本为研讨对象,通过师生互动分析、理论结合实践的方式,剖析翻译过程中的问题。这种教学模式打破了传统课堂单纯聚焦语言转换的局限,将“学生主导决策、教师引导方向”作为核心理念,强调“过程教学法”在翻译能力培养中的作用。“翻译不仅是语言转换,更涉及文本选择、文化适配和传播效果。”工作坊通过分组协作(每组3-5人)、多轮迭代(初稿至终稿平均修改5次以上)等形式,培养学生在术语统一、风格把控、跨文化沟通等多维度的综合能力。

流程与任务:科学设计对接行业需求

讲座重点解读了翻译工作坊的标准化流程,分为准备、实施、管理、总结评估四个阶段。其中,任务执行环节建议学生使用YiCAT、Trados等工具进行进度管理,通过“预翻译—译后编辑—术语库更新”的闭环操作提升效率。

在任务设计上,蒋华副教授建议遵循“难度适配”与“类型多样化”原则:根据学生CATTI等级分配任务(如三级学生侧重商务文本),按30%入门级、50%进阶级、20%挑战级的梯度设置难度,兼顾基础巩固与能力突破;文本覆盖法律、医疗、文学等领域,引入散文、合同等真实素材,让学生在实战中同步提升语言功底与行业认知。

讲座现场

破局难点:技术赋能与跨文化处理策略

针对翻译实践中的常见挑战,蒋华副教授结合案例给出解决方案。在文化差异处理方面,以“随便吃,别客气”的翻译为例,对比“Eat casually”与“Make yourself at home”的优劣,强调“语境适配优先于字面转换”;在专业术语处理上,推荐使用MemoQ,tradost等CAT工具的术语库功能以提升术语的一致性。

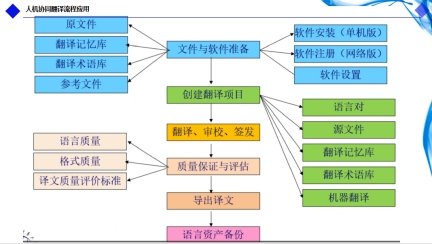

对于机器翻译(MT)与计算机辅助翻译(CAT)的应用,蒋华副教授明确了二者的定位:MT适用于新闻简报等快速获取大意的场景,而CAT(如Trados、YiCAT)通过翻译记忆库和术语库功能,更适合法律文件等高精度需求。现场演示中,YiCAT的“人机协同”模式——机器预翻译+人工译后编辑+术语库实时更新,让学生直观感受到工具对效率的提升作用。

讲解图

能力导向:培养复合型翻译人才

讲座最后,蒋华副教授强调,翻译工作坊的终极目标是培养“技术素养+人文底蕴”的复合型人才。通过译后质量评估体系(如句段一致性检查、术语准确性校验、风格统一性审核),学生需同时掌握“AI辅助工具操作”与“译文质量把控”双重技能。

参与讲座的26届学生表示,本次内容将“抽象理论”转化为“可操作流程”,特别是YiCAT平台的实战演示(从项目创建到术语添加的全流程),为后续实训提供了清晰指引。目前,工作坊导师已备好多领域实战文本,学生即将投入实操训练。这场从理论到实践的衔接,将让‘流程化翻译’‘人机协同’等理念在真实场景中落地,助力学生翻译能力实现从认知到应用的跃升。

供稿:蒋华

初审:李淑娥

复审:王烨

审定:梁洁